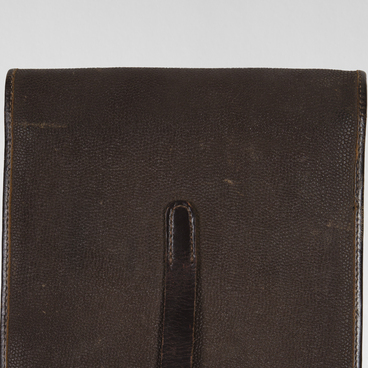

В экспозиции Зимовниковского краеведческого музея представлен пустой корпус гранаты модели Ф-1, которую в годы Великой Отечественной войны чаще всего использовали солдаты советской пехоты. В просторечии её называли «фенюшей».

Гранаты предназначались для того, чтобы поражать противника и наносить максимальный ущерб вражеским солдатам. Впервые этот вид оружия создали и применили в 1910-х годах во Франции, накануне Первой мировой войны. У первых моделей был несовершенный запал — гранаты могли взорваться при любом ударе или толчке, поэтому с ними нужно было обращаться очень аккуратно.

Позже английский инженер капитан Лемон усовершенствовал гранату. Он придумал гладкий корпус и новый, более надежный, запал с чекой, который не требовал особой осторожности в обращении. От имени изобретателя появилось новое прозвище — «лимонка». Оно быстро прижилось в Российской империи, так как по форме граната действительно напоминала цитрусовый плод.

В Советском Союзе запал «лимонки» доработали и усовершенствовали по системе инженера-конструктора Федора Ковешникова. Граната стала взрываться через 3,5 — 4,5 секунды после броска.

В 1939 году, изменился корпус снаряда. Раньше его изготавливали из чугуна, который затем заменили на сталистый чугун. Этот материал при взрыве давал больше осколков и увеличивал поражающий эффект.

Кроме того, на корпусе появились специальные бороздки вдоль и поперек тулова, именно по ним разрывалась граната. Из-за этих деталей английские солдаты стали называть ее «ананасом», а бойцы Балканского полуострова — «черепахой».

При взрыве корпус гранаты раскалывался на сотни мельчайших фрагментов, максимальный размер которых был с горошину, минимальный — со спичечную головку. Каждый осколок имел острые рваные края. Уже в годы Великой Отечественной войны появился новый унифицированный запал ручного снаряда.

У гранаты была еще одна особенность: ее осколки разлетались на огромное расстояние — до 200 метров. Из-за этого мог пострадать боец, который использует боеприпас, поэтому его бросали только из укрытия.

Гранаты предназначались для того, чтобы поражать противника и наносить максимальный ущерб вражеским солдатам. Впервые этот вид оружия создали и применили в 1910-х годах во Франции, накануне Первой мировой войны. У первых моделей был несовершенный запал — гранаты могли взорваться при любом ударе или толчке, поэтому с ними нужно было обращаться очень аккуратно.

Позже английский инженер капитан Лемон усовершенствовал гранату. Он придумал гладкий корпус и новый, более надежный, запал с чекой, который не требовал особой осторожности в обращении. От имени изобретателя появилось новое прозвище — «лимонка». Оно быстро прижилось в Российской империи, так как по форме граната действительно напоминала цитрусовый плод.

В Советском Союзе запал «лимонки» доработали и усовершенствовали по системе инженера-конструктора Федора Ковешникова. Граната стала взрываться через 3,5 — 4,5 секунды после броска.

В 1939 году, изменился корпус снаряда. Раньше его изготавливали из чугуна, который затем заменили на сталистый чугун. Этот материал при взрыве давал больше осколков и увеличивал поражающий эффект.

Кроме того, на корпусе появились специальные бороздки вдоль и поперек тулова, именно по ним разрывалась граната. Из-за этих деталей английские солдаты стали называть ее «ананасом», а бойцы Балканского полуострова — «черепахой».

При взрыве корпус гранаты раскалывался на сотни мельчайших фрагментов, максимальный размер которых был с горошину, минимальный — со спичечную головку. Каждый осколок имел острые рваные края. Уже в годы Великой Отечественной войны появился новый унифицированный запал ручного снаряда.

У гранаты была еще одна особенность: ее осколки разлетались на огромное расстояние — до 200 метров. Из-за этого мог пострадать боец, который использует боеприпас, поэтому его бросали только из укрытия.