Константин Иванович Горбатов (1876 — 1945) — представитель русского импрессионизма, профессор Императорской Академии художеств. Художественная среда, в которой живописец начинал свой путь, была преимущественно передвижнической. Так, в юности, ещё проживая в Самаре, будущий мастер учился в школе Фёдора Емельяновича Бурова — создателя собственных курсов для непривилегированных сословий, в чьих работах нередко соединялись жанр, историческое повествование, назидательная «литературность» и приглушённый земляной колорит. Посвятив период почти в десять лет получению архитектурного образования (с 1896 по 1905, сначала учась в Рижском политехникуме, затем — на архитектурном отделении Высшего художественного училища при Академии Художеств), К.И. Горбатов вновь около 1905 года возвращается к живописи. Преподавателями художника на живописном отделении Академии стали А.А. Киселёв и Н.Н. Дубовской, пейзажисты, также близкие к кругу передвижников. Академию живописец закончил с золотой медалью, в 1912 году он отправился в Рим в качестве пенсионера.

Уже с начала своего обучения на живописном отделении художник участвовал не только в передвижнических выставках, но и в крупных европейских выставках С.П. Дягилева в Париже, Венеции, Мюнхене, проходивших под эгидой «Мира искусства». Любопытно, что уже ранняя живопись К.И. Горбатова достаточно отличается от лирических пейзажей и «пейзажей настроения» его учителей из Академии. Молодому автору оказывается скорее близок импрессионизм — в том его варианте, который виден в зимних пейзажах И.Э. Грабаря начала XX века, в некоторых случаях — в этюдах К.А. Коровина из северных поездок 1894 и 1897 годов.

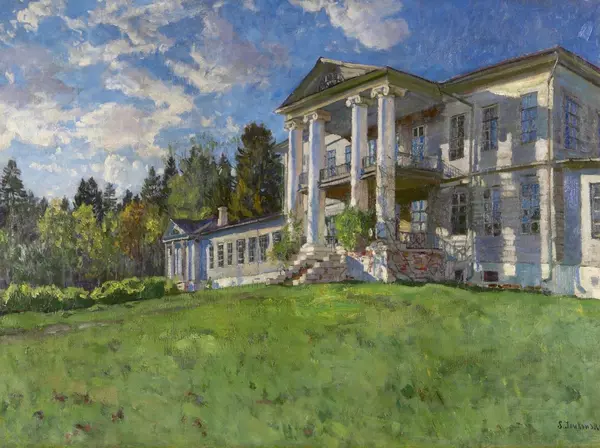

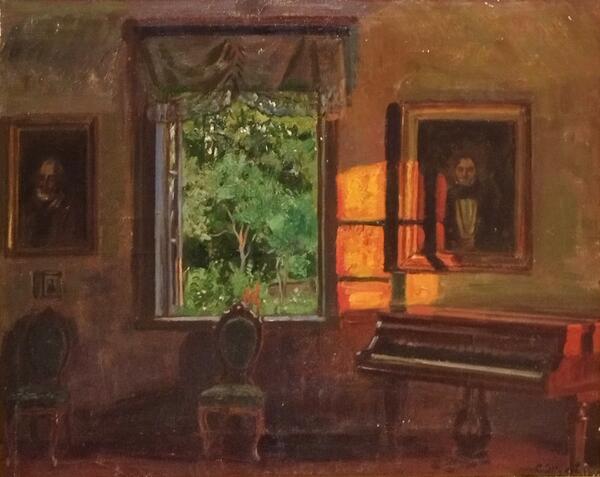

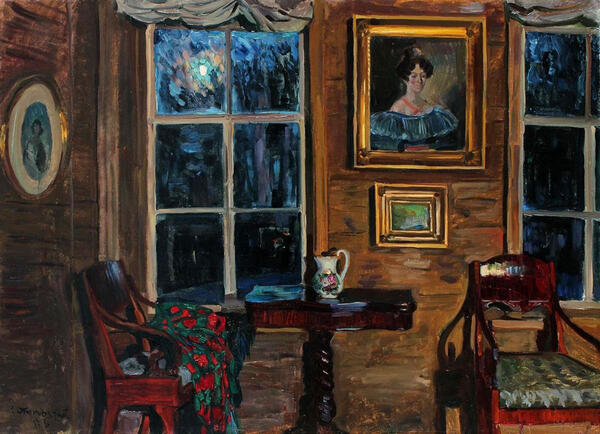

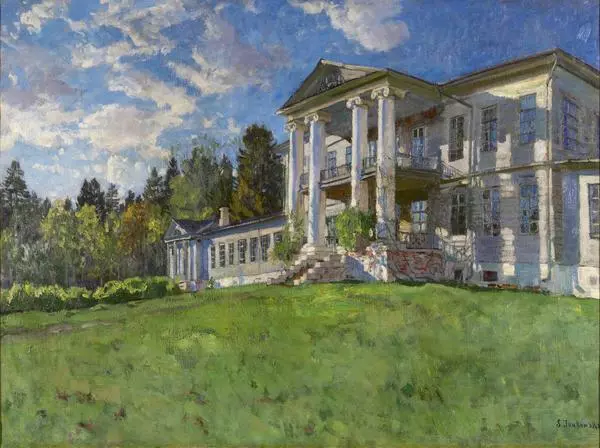

«Ранняя весна. Голубые тени» из собрания Сочинского художественного музея им. Д.Д. Жилинского — произведение, написанное в соавторстве со Станиславом Юлиановичем Жуковским (1873 — 1944) в 1922 году. Ученик К.А. Коровина, И.И. Левитана и В.Д. Поленова, выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества, С.Ю. Жуковский также примыкал одновременно к передвижникам и к «мирискусникам» –импрессионистам. После путешествия по дворянским усадьбам и уединённой жизни в Вятке — С.Ю. Жуковский весной 1921 года возвращается в столицу с крупной пейзажной выставкой, до эмиграции в Польшу в 1923. Тогда в Москве вплоть до 1922 года находится и К.И. Горбатов. Период, когда оба художника могли создать совместную картину в 1920-е, оказывается сравнительно небольшим.

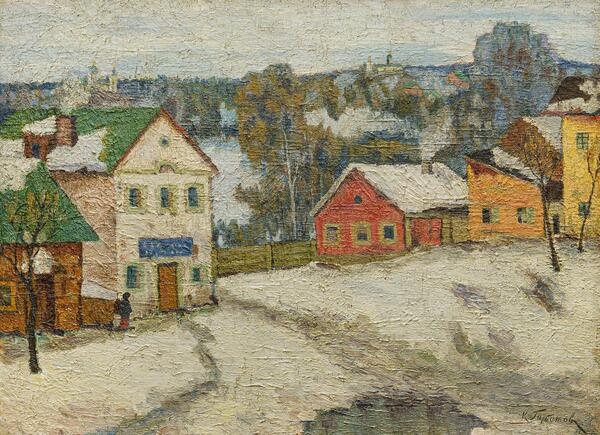

Ещё с начала 1910-х годов К.И. Горбатов интересуется в своих пейзажах построением композиции при помощи широких и фактурных плоскостей, составленных мазками сближенного колорита. Тем самым лепка объемов и выстраивание композиции становятся почти единым целым: каждый световой эффект образован мазком и одновременно вписан в большие и ясно читающиеся цветовые пятна. В работах мастера нередко встречаются виды провинциальных русских городков, в композиции — обширное водное или снежное пространство на переднем плане (иногда выявляющее открытый холст, иногда, наоборот, густо написанное) и ритмическое чередование полихромных пятен зданий на заднем плане. Именно на подобных приёмах выстроена «Ранняя весна» 1922 года. Весьма возможно, что полотно создано на пленэре — известно, что оба автора тяготели к работе над пейзажем с натуры, и по исполнению полотно достаточно близко к этюду.

В картине «Ранняя весна. Голубые тени» ясно прочитываются две основных группы цветовых пятен. Первая группа — написанные в холодных тонах снежный покров и небо, в решении которых преобладают короткие мазки, создающие впечатление рыхлости и густоты. Как отмечал И.Э. Грабарь, в пленэрной живописи К.И. Горбатову больше всего близка пора с «серым, ноздреватым» снегом, «когда появлялись первые лужи и начинали оживать березки».

Хотя здесь зрителю предстает скорее ломкий, ещё не начавший таять снег — но впечатление дробной и при этом слегка вздувшейся фактуры достигается; это же впечатление усиливается акцентами в виде белых, иногда розоватых облаков в небе. Вторая группа пятен — с преобладанием охры и оливковых цветов; так написаны в основном деревья и здания, в которые на втором плане упирается глаз зрителя. Причём взгляд упирается в плоскости фасадов не сразу: слева — прочитывается небольшая постройка приглушённого оливкового цвета, и только за ней высятся большие плоскости насыщенных охристых каменных стен; справа — движение к центру задается при помощи перспективно удаляющихся серо-зелёных домиков. Тем самым наиболее яркая часть цветовых пятен подготавливается постепенно, переход от холодного к теплому получается визуально органичным и равномерным.