Село Степаново возникло на правом крутом берегу реки Иржа. С трех сторон окуржали село девственные заросли дубов, лип, ветел. Особенно густые леса прикрывали его с запада.

Существует легенда о происхождении названия села. Когда-то жил в этих местах крупный землевладелец, и было у него три сына. Старшему, Степану, завещал он большую часть своей земли, и поселение, расположенное на ней, получило название «Степановское поле».

Известно, что жители этого селения занимались земледелием, охотой и рыбной ловлей. К селу примыкала липовая роща, носившая название «Липовый куст». Сельские жители из многих лип выдалбливали кадушки для засолки грибов, которые росли здесь в изобилии.

В 1800 году из-за детской шалости с огнем село почти полностью сгорело, а вместе с ним и деревянная церковь и кладбище при ней. До сих пор жители домов, расположенных на этом месте, выкапывают в своих подвалах человеческие кости, старинные монеты, горшки, другую утварь.

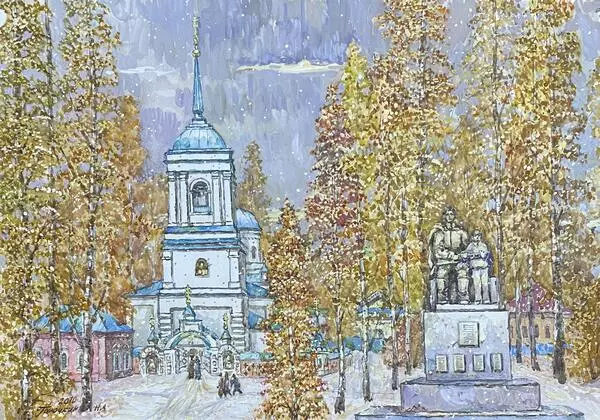

В 1815 году на пожертвования крестьян Степанова, Ветошкина, Булдакова и средства купцов первой гильдии Давыдовых в честь победы русского воинства над Наполеоном в селе был выстроен каменный храм с летним и зимним помещениями. С тех пор соседствуют в селе два памятника в честь победы русского народа в Первую и Вторую Отечественные войны.

До наших дней дошёл деревянный иконостас, построенный около 1745 года, как видно из надписи на одной иконе, писанной в 1745 году Егором Ивановичем Греком, поступил в церковь села Степанова из прежнего Арзамасского Воскресенского собора, который был разобран в 1814 году. При вновь выстроенной церкви была церковно-приходская школа.

Существует легенда о происхождении названия села. Когда-то жил в этих местах крупный землевладелец, и было у него три сына. Старшему, Степану, завещал он большую часть своей земли, и поселение, расположенное на ней, получило название «Степановское поле».

Известно, что жители этого селения занимались земледелием, охотой и рыбной ловлей. К селу примыкала липовая роща, носившая название «Липовый куст». Сельские жители из многих лип выдалбливали кадушки для засолки грибов, которые росли здесь в изобилии.

В 1800 году из-за детской шалости с огнем село почти полностью сгорело, а вместе с ним и деревянная церковь и кладбище при ней. До сих пор жители домов, расположенных на этом месте, выкапывают в своих подвалах человеческие кости, старинные монеты, горшки, другую утварь.

В 1815 году на пожертвования крестьян Степанова, Ветошкина, Булдакова и средства купцов первой гильдии Давыдовых в честь победы русского воинства над Наполеоном в селе был выстроен каменный храм с летним и зимним помещениями. С тех пор соседствуют в селе два памятника в честь победы русского народа в Первую и Вторую Отечественные войны.

До наших дней дошёл деревянный иконостас, построенный около 1745 года, как видно из надписи на одной иконе, писанной в 1745 году Егором Ивановичем Греком, поступил в церковь села Степанова из прежнего Арзамасского Воскресенского собора, который был разобран в 1814 году. При вновь выстроенной церкви была церковно-приходская школа.

Большая часть крестьян не имела лошадей и вынуждена была нанимать мужиков-лошадников, которые обязывались возить нанимателей на базар, катать их ребятишек по селу на масленицу. За эту работу лошаднику отдавали треть урожая. А урожай был бедным. Часть крестьянам не хватало его даже до нового года, поэтому после окончания полевых работ уходили они на заработки в города. Работали каменщиками, плотниками. Богатые сельчане излишки хлеба продавали на базар.