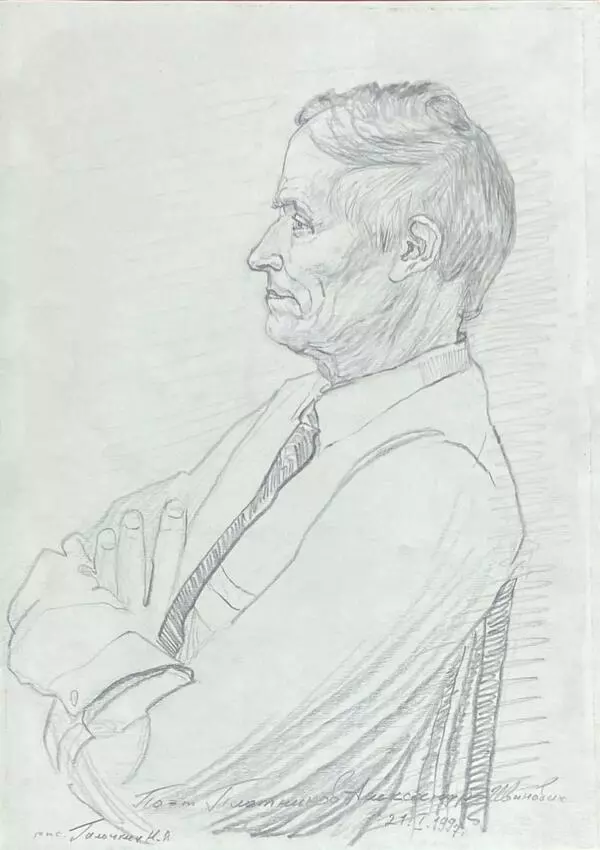

Галочкин Николай Александрович родился 31 марта 1939 года в селе Зеленые горы Вадского района Горьковской области. Учился в Казанском художественном училище. Закончил художественно-графический факультет Чебоксарского педагогического института им. Я. Яковлева. Много лет работал преподавателем детской художественной школы им. А.В. Ступина. Ветеран труда, член Союза художников России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Художник любил Арзамасский район, поэтому одно из главных мест в его творчестве занимают картины Арзамасской деревни.

По преданиям, село основали русичи, бежавшие от монголо-татарского ига. Одно из мест, выбранных для нового поселения, русичи назвали второй Русью, впоследствии это название озвучилось во Вторусское.

До коллективизации село состояло из 500 дворов. Население занималось земледелием, скотоводством, широко были распространены промыслы: бондарное, кузнечное, ткацкое дело, резьба по дереву. По берегам реки Сережа добывали глину, из которой делали кирпичи и хозяйственную утварь.

Советская власть установилась мирным путем. В селе был организован колхоз «Красный партизан». В 1962 году он стал отделением совхоза «Мотовиловский».

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 500 жителей села.

В 1993 году большую часть населения села Вторусское составляли престарелые и инвалиды. Село постепенно превращалось в дачное поселение.

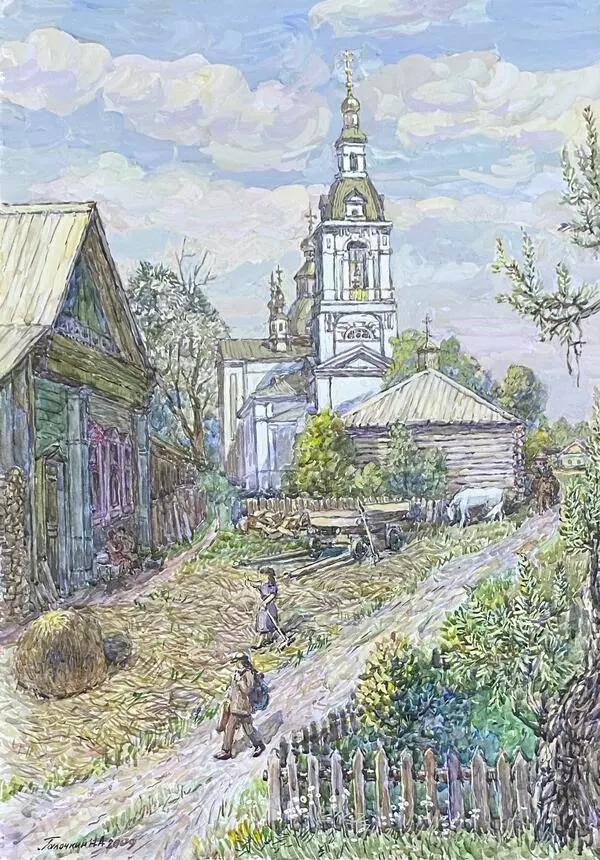

В 1862 году в селе была построена Церковь Троицы Живоначальной. До революции она имела свои земли. В довоенные и послевоенные годы церковь пытались закрыть, но народ отстоял ее. Церковь действует и по сей день и пользуется любовью жителей всей округи.

На территории села установлен памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

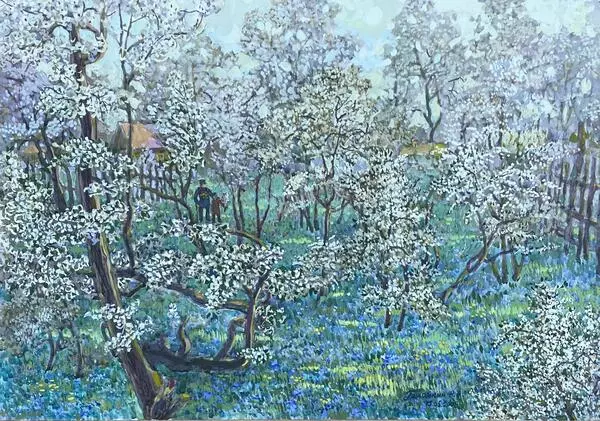

Перед зрителем — излюбленный сюжет автора картины: большую часть полотна занимает церковь, за которой видны жилые дома. Еще одна характерная для Галочкина деталь — фигуры людей на картине. Несмотря на то, что у людей на картинах художника нельзя рассмотреть черты лица и даже иногда понять, во что они одеты, выразительные позы говорят зрителю гораздо о большем. Так, понятно, что люди торопятся на службу в церковь, которая является центром не только картины, но и сельской жизни.

Художник любил Арзамасский район, поэтому одно из главных мест в его творчестве занимают картины Арзамасской деревни.

По преданиям, село основали русичи, бежавшие от монголо-татарского ига. Одно из мест, выбранных для нового поселения, русичи назвали второй Русью, впоследствии это название озвучилось во Вторусское.

До коллективизации село состояло из 500 дворов. Население занималось земледелием, скотоводством, широко были распространены промыслы: бондарное, кузнечное, ткацкое дело, резьба по дереву. По берегам реки Сережа добывали глину, из которой делали кирпичи и хозяйственную утварь.

Советская власть установилась мирным путем. В селе был организован колхоз «Красный партизан». В 1962 году он стал отделением совхоза «Мотовиловский».

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 500 жителей села.

В 1993 году большую часть населения села Вторусское составляли престарелые и инвалиды. Село постепенно превращалось в дачное поселение.

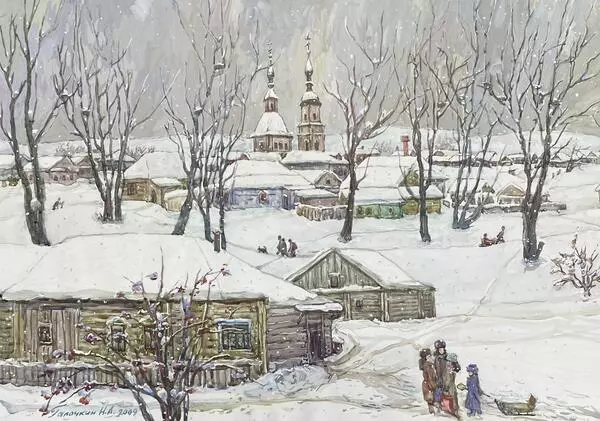

В 1862 году в селе была построена Церковь Троицы Живоначальной. До революции она имела свои земли. В довоенные и послевоенные годы церковь пытались закрыть, но народ отстоял ее. Церковь действует и по сей день и пользуется любовью жителей всей округи.

На территории села установлен памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Перед зрителем — излюбленный сюжет автора картины: большую часть полотна занимает церковь, за которой видны жилые дома. Еще одна характерная для Галочкина деталь — фигуры людей на картине. Несмотря на то, что у людей на картинах художника нельзя рассмотреть черты лица и даже иногда понять, во что они одеты, выразительные позы говорят зрителю гораздо о большем. Так, понятно, что люди торопятся на службу в церковь, которая является центром не только картины, но и сельской жизни.