История села Большое Туманово тесно связана с историей расположенного рядом села Малое Туманово.

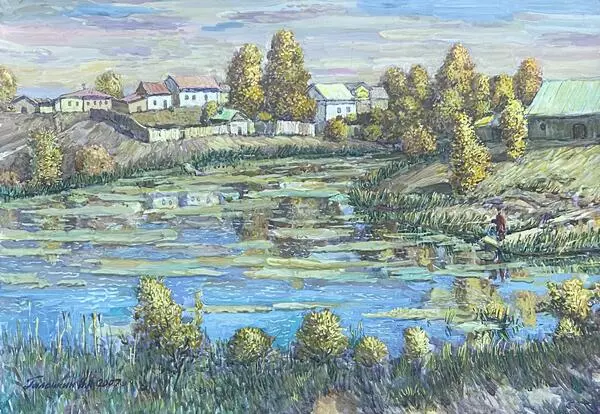

Еще в глубокой древности пойму реки Теши населяли люди. Об этом свидетельствуют археологические раскопки, обнаруженные в районе сел Малое Туманово и Замятино стояки первобытного человека.

Появление Туманово упоминается в письменных источниках 1582 года. Особенно активно заселение этого края и вообще территории нынешнего Арзамасского района происходило после третьего похода царя Ивана Грозного на Казань в 1552 году.

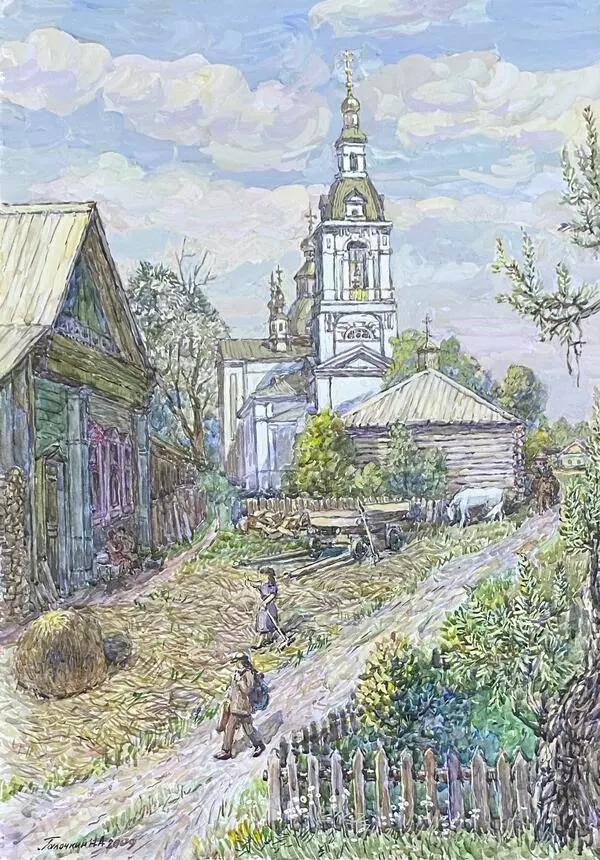

Современная же красавица-церковь была построена на рубеже XIX–XX веков. Есть сведения, что ее начали строить в 1874 году. Строилась церковь частями. Сначала был построен летний храм (т.е. та часть храма, где находятся пять куполов). А потом была построена другая часть — зимний храм, состоявший из двух приделов: Покровского и Никольского. Окончательно здание храма было достроено в 1906 году.

В 1960-е годы в притворе храма размещался склад винно-водочной продукции. Много раз храм пытались разрушить, но его спасали представители местной колхозной власти. Когда приходило известие о том, что приедут ломать храм, они сообщали об этом жителям, и те, собравшись, отстаивали церковь.

Еще в глубокой древности пойму реки Теши населяли люди. Об этом свидетельствуют археологические раскопки, обнаруженные в районе сел Малое Туманово и Замятино стояки первобытного человека.

Историки Нижегородской области утверждают, что в X веке поймы рек Теша, Пьяна, Сережа были заселены мордовскими племенами.

Имеющиеся сведения позволяют говорить о том, что на территории Большого и Малого Туманова, Замятина жило мордовское племя, во главе которого стоял князь Туман. Отсюда, видимо, и происходит Туманово. Не лишено вероятия, однако, и предположение о том, что названия двух сел связаны с природным явлением — туманами, поднимающимися с окрестных речек, болот, ручьев.

Русские люди, выходцы из Северо-Восточной Руси, проникли сюда в XIII веке еще до монголо-татарского нашествия. Освоение ими новых территорий проходило мирно. Селились пришельцы по берегам рек и озер, по дорогам, в местах, покинутых мордвой. Так возникло селение Туманово. После падения монголо-татарского ига рядом с Тумановым поселились несколько крестьянских семей, бежавших сюда от барской неволи. Прежнее поселение стали называть старое Туманово, затем Малое Туманово, а новое поселение впоследствии получило название Большое Туманово.

Появление Туманово упоминается в письменных источниках 1582 года. Особенно активно заселение этого края и вообще территории нынешнего Арзамасского района происходило после третьего похода царя Ивана Грозного на Казань в 1552 году.

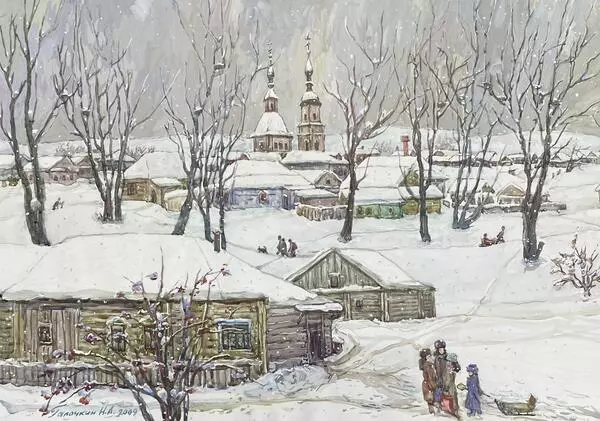

Стоит в центре села Большое Туманово, что недалеко от Арзамаса, красивейший храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Как и у многих Российских храмов, история его не была тихой и безоблачной.

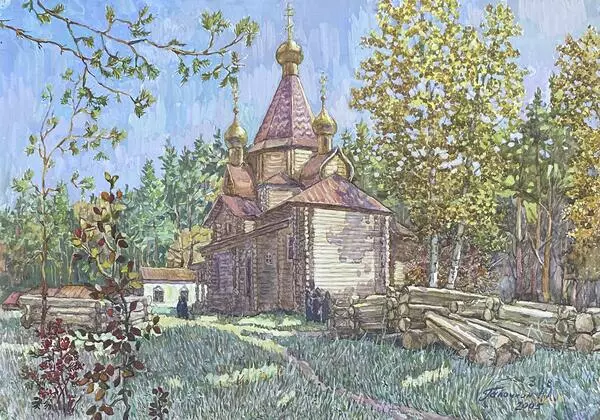

В 1733 году в селе Большое Туманово построена деревянная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Эта церковь, как говорят пожилые люди, слышавшие об этом от своих отцов и дедов, стояла на том месте, где сейчас находится памятник погибшим воинам. Старый деревянный храм имел один придел в честь Святителя Николая Чудотворца.

В 1733 году в селе Большое Туманово построена деревянная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Эта церковь, как говорят пожилые люди, слышавшие об этом от своих отцов и дедов, стояла на том месте, где сейчас находится памятник погибшим воинам. Старый деревянный храм имел один придел в честь Святителя Николая Чудотворца.

Современная же красавица-церковь была построена на рубеже XIX–XX веков. Есть сведения, что ее начали строить в 1874 году. Строилась церковь частями. Сначала был построен летний храм (т.е. та часть храма, где находятся пять куполов). А потом была построена другая часть — зимний храм, состоявший из двух приделов: Покровского и Никольского. Окончательно здание храма было достроено в 1906 году.

Колокольню строили уже в XX веке, она была достроена с помощью жителей села в 1919 году.

Для постройки храма был необходим кирпич, на изготовление которого нужна была красная глина. Ее возили на лошадях, на подводах. Для росписи храма из Москвы приехала артель иконописцев.

В 1960-е годы в притворе храма размещался склад винно-водочной продукции. Много раз храм пытались разрушить, но его спасали представители местной колхозной власти. Когда приходило известие о том, что приедут ломать храм, они сообщали об этом жителям, и те, собравшись, отстаивали церковь.