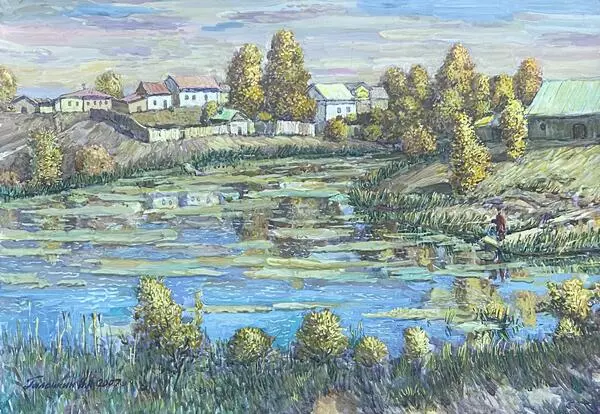

Село Волчиху образовали крестьяне села Вторусского, выселенные на новое место. Вокруг поселения стояли густые леса, в которых водились волки, отсюда, как считают жители, и произошло название Волчиха.

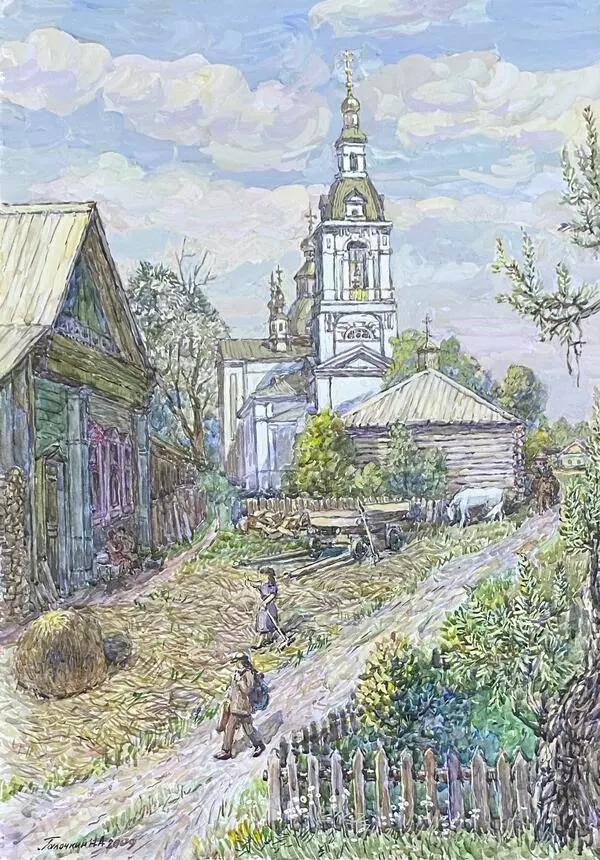

Согласно документальным сведениям, 14 сентября 1710 года в село Сергиевское «Волчиха тож» был отпущен антиминс для освящения церкви во имя преподобного Сергия Чудотворца. Поэтому с постройкой храма за Волчихой закрепилось название Сергиевское. Однако в документах того времени наряду с новым названием писалось и старое — «Волчиха тож», то есть село Сергиевское, то же, что и Волчиха. Меткое, запоминающиеся название Волчиха у местных крестьян, видимо, было больше в ходу. Вероятно, этим и объясняется, что позднее за селом закрепилось одно название — Волчиха.

Во времена крепостного права село делилось на несколько частей. Три из них принадлежали помещику Листоферову, Наместниковой, Макашову. Кроме того, в Волчихе жили удельные крестьяне.

Население было русское, православное.

Кроме церкви, в Волчихе стояли еще и часовни — по одной в каждой части села. В местный причт входил священник, дьякон, псаломщик.

Традиционными культурами в селе были ячмень, просо, лен. Через Волчиху проходил тракт, ведущий из Нижнего Новгорода. В селе имелись три постоялых двора, почтовая станция, трактир.

При Сергиевской церкви крестьянские дети изучали грамоту, Закон Божий. В 1914 году была открыта школа. Ближайшая больница располагалась в селе Чернухе.

Советская власть установилась в Волчихе мирным путем. Активисты были местными, фамилия одного из них — Попович.

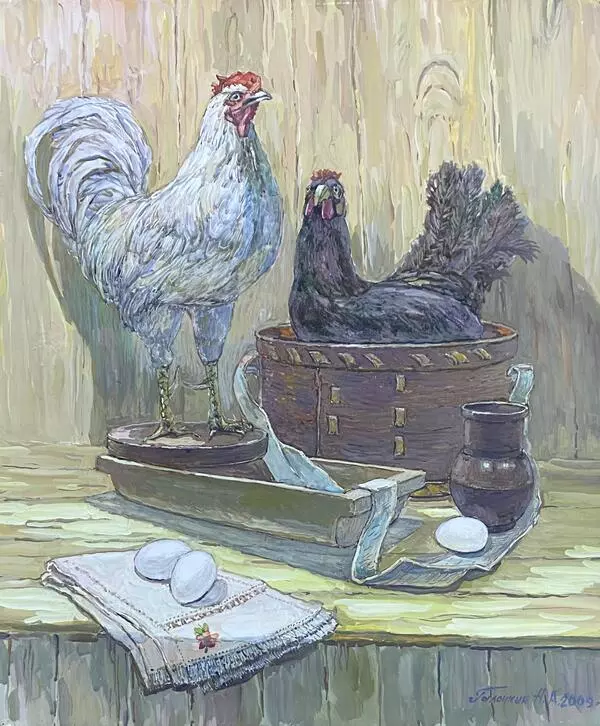

В селе жили и кулаки, имевшие свои мельницы. При раскулачивании мельницы у них отобрали, отобрали также и скот, постройки, но из села никого не высылали.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли все мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. В селе трудились женщины, старики, дети. Все работы в те годы выполнялись вручную.

В 1961 году в Волчихе образовали колхоз.

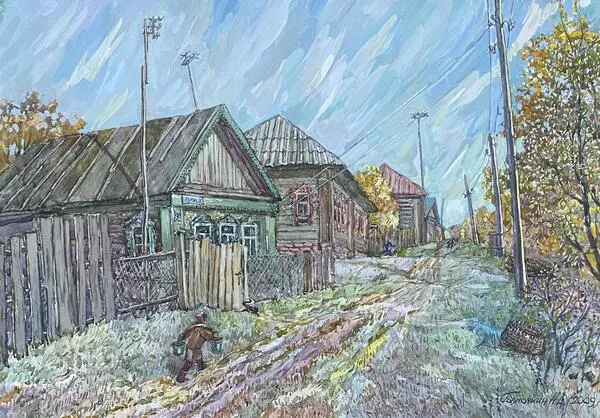

Сегодня из села уезжает молодежь, поэтому живут здесь преимущественно старики.

Согласно документальным сведениям, 14 сентября 1710 года в село Сергиевское «Волчиха тож» был отпущен антиминс для освящения церкви во имя преподобного Сергия Чудотворца. Поэтому с постройкой храма за Волчихой закрепилось название Сергиевское. Однако в документах того времени наряду с новым названием писалось и старое — «Волчиха тож», то есть село Сергиевское, то же, что и Волчиха. Меткое, запоминающиеся название Волчиха у местных крестьян, видимо, было больше в ходу. Вероятно, этим и объясняется, что позднее за селом закрепилось одно название — Волчиха.

Во времена крепостного права село делилось на несколько частей. Три из них принадлежали помещику Листоферову, Наместниковой, Макашову. Кроме того, в Волчихе жили удельные крестьяне.

Население было русское, православное.

Кроме церкви, в Волчихе стояли еще и часовни — по одной в каждой части села. В местный причт входил священник, дьякон, псаломщик.

Традиционными культурами в селе были ячмень, просо, лен. Через Волчиху проходил тракт, ведущий из Нижнего Новгорода. В селе имелись три постоялых двора, почтовая станция, трактир.

При Сергиевской церкви крестьянские дети изучали грамоту, Закон Божий. В 1914 году была открыта школа. Ближайшая больница располагалась в селе Чернухе.

Советская власть установилась в Волчихе мирным путем. Активисты были местными, фамилия одного из них — Попович.

В селе жили и кулаки, имевшие свои мельницы. При раскулачивании мельницы у них отобрали, отобрали также и скот, постройки, но из села никого не высылали.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли все мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. В селе трудились женщины, старики, дети. Все работы в те годы выполнялись вручную.

В 1961 году в Волчихе образовали колхоз.

Сегодня из села уезжает молодежь, поэтому живут здесь преимущественно старики.